李惠军教授做客第1448期weide1946伟德——参悟历史的“事情”,内化为教学的“情事”

作者:

作者:

2024年11月06日 17:48

2024年11月06日 17:48

浏览量

浏览量

寒霜染秋露,金风送桂香。在这美丽的深秋时节,山东师范大学“社科大讲堂”邀请到了教育部历史课程国培计划专家、中国教育学会历史教师教育专业委员会副理事长、全国著名历史特级教师李惠军为历史文化学院师生开设了一堂题为“观审·参悟·达理·内化”的讲座,旨在帮助师范院校历史专业的本科生和硕士生把握见习听课的视点和视域。讲座于11月4日下午在山东师大文昌楼105报告厅举行,山东师大历史文化学院教师教育中心主任兼教师教学发展中心主任、博士生导师楼建军教授,学院教师教学发展中心副主任、硕士生导师李晓华副教授,学院兼职硕士研究生导师、山东师大在读教育博士赵然,学院2022级本科生辅导员孟晓雨出席此次讲座。讲座由楼建军教授主持。

楼建军热情洋溢地介绍了李惠军老师在中学历史教学界所做出的巨大贡献及取得的卓越成就。李老师自称是“一位痴迷于杏坛问史的老学生”“一位退而未隐的老行者”和“一位卸甲未归的老耕夫”,曾在新疆、上海多地任教,担任上海市名师培养基地导师、“李惠军历史名师工作室”领衔人,华东师大、陕西师大等校兼职教授,《历史教学问题》《中学历史教学参考》等期刊编委,发表中学历史教学类文章150余篇。李老师的诸多课例在中学历史教学界具有极大的影响力,其教学风格、教学艺术和教学思想也成为一批又一批青年教师追随和学习的榜样,甚至可以说,凡李老师开课其听众必趋之若鹜,其教学设计必风靡一时,人称“李惠军现象”。这些令人充满遐想的“故事”,也让在场的听众对此次讲座充满了不一样的期待......

对历史的深刻思考与教学设计的深邃意蕴

在破解李惠军老师教学艺术密码的过程中,其“思想”无疑是一个重要的概念。李老师曾著有文章即题为“我思,我行,故我在”,其教学设计的重要理念同样来自对历史的深刻思考所形成的深邃意蕴。讲座中,李老师叮嘱同学们要做到“眼观六路”:观察课堂组织形态,把握运行流程势态,思考学习聚焦神态,参悟课件板书样态,体味师生交互情态;在屏息凝神中“耳听八方”:品鉴语言意蕴,把握语言节律,遵循语言逻辑,感受语言张力。更重要的是要有“思接千载”的灵性和飞扬拓展、纵横捭阖的创意:在思绪的交织中把握主旨,在思维的碰撞中产生要义,在思辨的互动中洞悉问题,在思想的冲击中形成震撼!尽管李老师自谦地讲“我没有什么思想,我只是在思想”,但也正因为李老师始终“在思想”,所以他的课在老师和同学们看来才更加“有思想”。

纵观李老师在讲座中提到的教学设计案例,无论是工业革命的“进阶五问”,还是亚非拉民族独立运动中流露出的悲悯情怀,无论是从隋唐盛世到五代十国的“帝国萍踪”,还是探秘火烧阿房宫的历史疑团,都无不体现出其对历史的深刻思考以及流露出来的深邃意蕴。这种深刻的思考与深邃的意蕴既是李老师常年以往不断积累、不断读史阅世的结果,更体现出一名优秀的历史教师应当首先成为“思想者”,才能更好地以己化人,授人以渔。

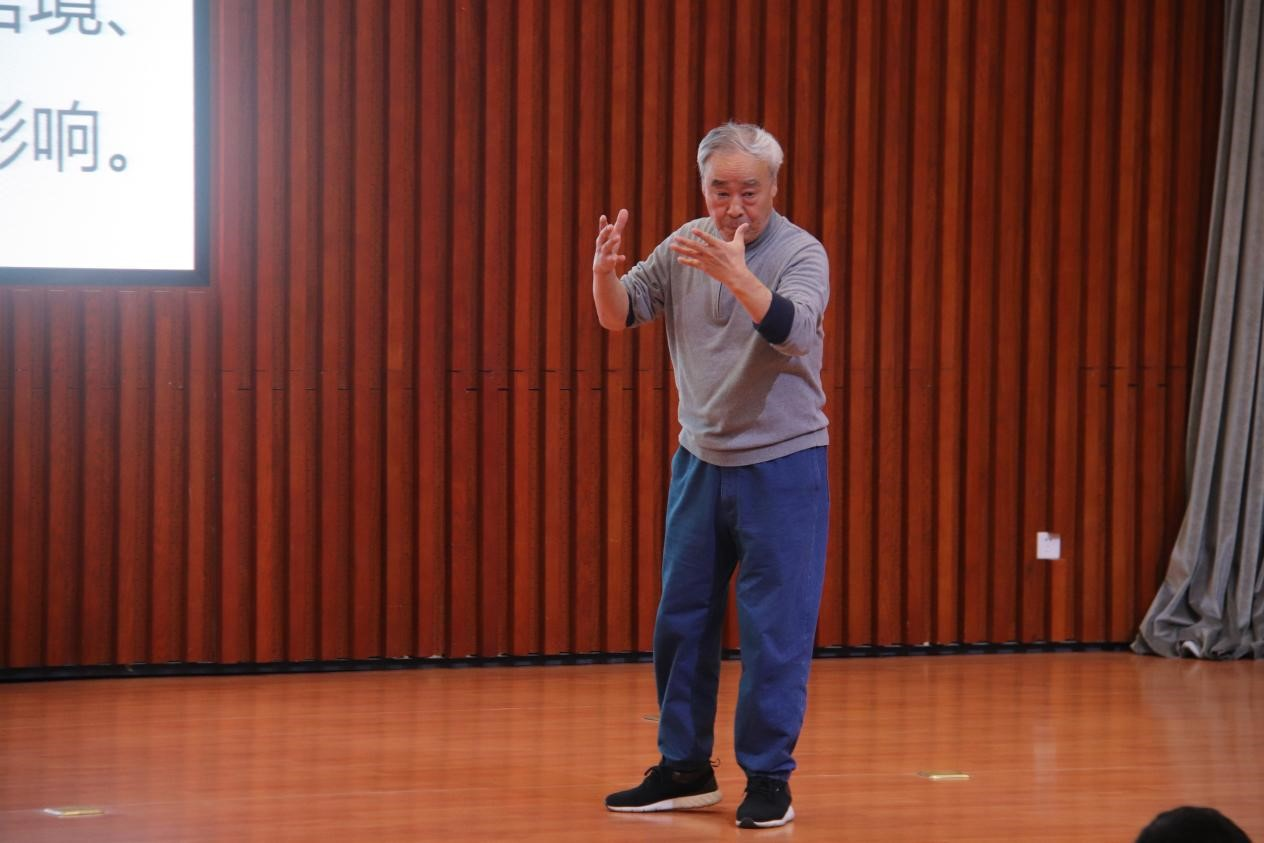

对历史的灵动演绎与历史课堂的“震撼力”

作为一名中学历史教师,李老师对自身的定位始终是一名“行者”——行动者、行进者、践行者、创行者。也可以说,教师的最大魅力即来自历史课堂的精彩呈现。讲座期间,李老师对历史课堂的灵动演绎深深地吸引了在场的听众:或高亢澎湃,宣泄着诺贝尔文学奖获得者笔下亚非拉民族独立的怒吼之声;或低回婉转,倾诉着“楚虽三户,亡秦必楚”之际下层“小人物”的微妙心境;或寓教于“悟”,在角色扮演中感受分封制瓦解后诸侯争霸的格局变动;或纵情于“问”,思考工业革命时期掌管历史的克里奥女神为何将发展的机遇垂青于英国......嬉笑怒骂间,历史课堂的魅力尽显眼前,而历史教师的风采、格调、情怀,都化作历史教学活动中定格的一个个瞬间,汇成一幅幅令人回味无穷的壮阔画卷。

李老师也曾有文章指出历史教学设计与课堂实践之间的张力——要想做到将教材的“文本”转化成教学的“文案”,离不开概念的归纳力、语言的表现力、神态的感染力、情境的再现力、问题的诱导力、环节的穿透力、课堂的亲和力、演示的逻辑力......凡此种种,在李老师两个半小时的讲座中展现得淋漓尽致,似乎任何语言文字都无法再现当时现场所引发出的强烈震撼效果!

对历史“大格局”与故事“精细化”的完美融合

李惠军老师的教学艺术,还在于其对历史通透的理解和精准的把握,既有面对历史“宏大叙事”所形成旷达气象的整体观照,又有洞烛探微、精雕细凿历史场景的细腻情思。这在李老师讲座涉及的多个课例中都得到了充分的印证:讲工业革命,李老师从单元界面宏观导入,认识“从手工劳动到机器生产”的工具变革,观察“从手工工场到机器工厂”的劳作变化,思考“从传统行业到工业体系”的产业创新,站在“1860年代”资本主义扩张的大格局,将前一课内容有机融入,又根据马恩全集的三段史料由“影响世界的工业革命”自然地联系到了“工业革命的世界影响”,为后一课做了充分的铺垫,自然无痕地体现了单元教学的宏阔视野。同时,在讲述工业革命的进程时,以法国人帕潘、英国人纽卡门和瓦特三个“小人物”的不同命运作对比,思考其命运迥然背后的时空观念变迁,做到了在细节处打动人心。再如讲亚非拉民族独立,既有对整个亚非拉民族五百年殖民之路、动荡之路、抗争之路的宏观擘画,又有对以玻利瓦尔为代表的“解放者”其命运与思想的具体考量,更透露出“在世界视野下考察拉美独立运动”的精准审视与独到眼光,在“建模”“临摹”到“内化”的过程中写就亚非拉民族独立的“大文章”。这种宏微结合的视域源自对历史发自内心的感悟,同样离不开大量阅读积累、大量文案撰写、大量世事洞察背后所下的“硬功夫”。

对历史“诗性精神”的探索与教学艺术遐思的恒久追求

“志于道,游于艺”是李惠军老师经常说的一句话,也是历史教师应当追求的一种境界和品格。在李老师的讲座中,艺术的魅力、诗性的精神贯穿其间。讲从隋唐盛世到五代十国,教师口中的叙述尽显长安剑影的雄风和气度,教师语言的描绘淋漓尽致地浮掠出长安流光的万象盛华与恢弘旷达,教师对诗词恰到好处的引用又把人们的思绪带入长安残照的不尽叹惋声中。讲汉高祖刘邦的崛起,教师又在诗一般的娓娓叙事中将历史的情境拉回到了楚国的残山剩水与草根英雄多舛的命运中间。讲动荡的春秋时期,教师没有从概念出发先入为主,而是借助于真实情境的再现让学生在演示和感悟中破解“动荡与变革”这一看似玄妙表述背后的简明要义。这些,都是教师教学基本功的艺术化表达,更是教师在课堂教学过程中积年渐久不断淬炼所日臻成熟的至味境界。面对同学们所提出的如何将教学文案内化于心、如何提取课堂教学主线等问题,李老师同样用艺术化的手法,在真实的教学“叙事”过程中讲述了他和徒弟们是如何“磨课”、如何对教材“拆分、组合、重构”的。更重要的是,李老师已经把历史教育当作自己生活中不可或缺的一部分,也正因如此,他的课堂才充满了无穷的魅力,他的课堂才达到了“人课合一”的至高境界,带给学生艺术般的至美享受。

在参悟中内化,在行思间成长

李老师的讲座,不仅阐明了师范生在历史教育见习过程中应当把握的重点和需要完成的任务,更是将历史教学的至味、境界和灵魂传递给了同学们。尽管李老师讲述的是“历史”的“事情”,但其背后暗含着“教学”的“情事”,让历史教学彰显高屋建瓴的大气,凸显掘井及泉的睿气,尽显洞隐烛微的精气。带给听众的,则是对其教学设计精妙构思的击节赞叹,以及心灵深处所产生的共鸣和震撼。

历史本2202班曲鑫雨同学在讲座结束后表示:“李惠军老师对于历史课堂的热爱与坚持令人敬佩,从讲课的气场到台风都深深感染着我。他将自我融入课堂,甚至与课堂合为一体;他设计的每一节课有血有肉,有格局有温度,有心性有文采!今后,要跟随李老师的步履:多读书,多思考,进步不息,学习不止。”

学科教学(历史)2024级教育硕士曹燕群同学在讲座结束后写下了自己的感悟:“经过这次宝贵的学习,我深切地感受到了李惠军老师独到的教学魅力与浓厚的教育家情怀。听课是一个观察的过程,更是一个学习、借鉴和思想的过程。我们需要用眼睛捕捉讲台上教师的每一个细微动作,用心灵感受课堂氛围的每一次微妙变化,用思维拆解并重构教材知识的逻辑链条。听课,不仅要听一堂课的内容,更要学习如何以最佳的方式激发学生的兴趣,如何巧妙地引导学生的思考,以及如何在有限的课堂时间内,最大化地传播知识的火种,点燃智慧的火花。”

正如李惠军老师所言,山东师大位于人杰地灵的齐鲁之邦,这里既有着阙里杏坛传道授业的优良学风传统,又有稷下学宫争辩驳难的学术包容精神。相信同学们通过此次讲座,能够进一步扩展视野,深入了解历史教师应当具备的素养和技能,感悟教育家精神,厚植教育情怀,为专业成长打下坚实的基础。

【主讲人简介】

李惠军,教育部历史课程国培计划专家、中国教育学会历史教师教育专业委员会副理事长、全国著名历史特级教师

撰稿:朱晋洋 孙安熠

审核:孙文栋

供稿审核:历史文化学院