孙若胜教授做客第1317期weide1946伟德——日本战后中国文学学者的学统传承与中国当代文学在日本的译介

作者:

作者:

2023年06月07日 17:34

2023年06月07日 17:34

浏览量

浏览量

2023年6月1日晚8点,外国语学院联合社会科学处通过线上腾讯会议的方式成功举办第1317期weide1946伟德 “日本战后中国文学学者的学统传承与中国当代文学在日本的译介”。上海大学外国语学院副教授、上海大学东亚研究中心执行主任孙若胜受邀做学术讲座。此次讲座由山东师范大学外国语学院日语系副主任崔颖副教授主持。日语系部分教师、研究生和本科生共计百余人聆听了讲座并参与交流。

讲座伊始,崔颖副教授对孙教授表示了热烈欢迎,并对孙若胜教授做了简要介绍。随后,讲座正式开始。孙教授首先指出,中国文学的译介与描述性翻译研究(DTS)不同,涉及很多语言之外的内容,即社会性要素。之后,孙教授介绍了部分中国当代文学的日译本。例如:史铁生的《我的遥远的清平湾》、莫言的《红高粱》、余华的《文城》以及卢新华的《伤痕》等的日文译作。通过上述例子,孙教授阐述了这一事实:几乎所有当代文学史上稍有名望的作品都存在日译。

随后,孙教授举例说明了中国当代文学在日本的几种出版形态,分别是单行本的日译本、合集、大型译丛、翻译杂志和杂志散章,并详细阐述了《三体》等中国当代文学作品译本在日本的畅销状况。他指出,部分当代中国作家的作品,已经在日本具有了庞大的读者群和需求量,可以驱动大规模的当代文学译介。孙教授认为,这种状况存在的原因与日本历史上影响力颇大的中国现当代文学研究者对于中国当代文学的研究和译介息息相关。这些学者是日本的公共译介领袖、知识分子,中国当代文学在日本的译介离不开这些人的努力和影响。

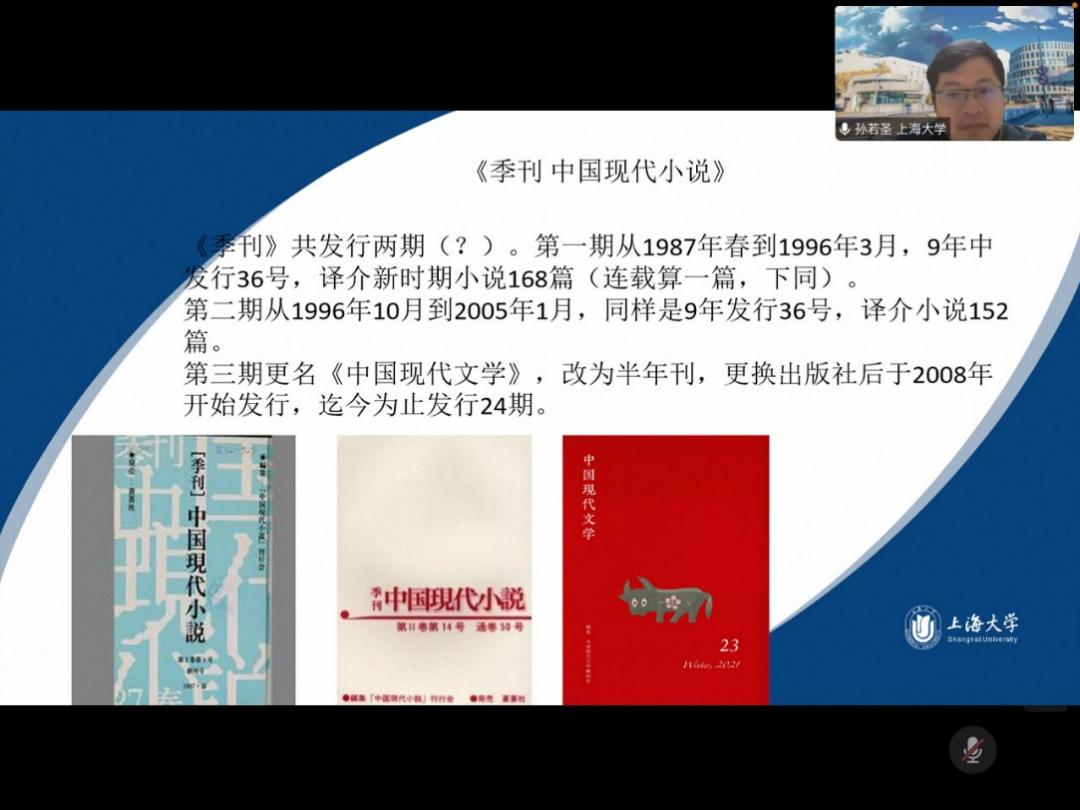

接着,孙教授介绍了竹内好、松芝茂夫、竹内实等日本战后开展现代中国研究的代表性学者,并围绕着《中国现代小说》这一中国当代文学的重要日本传播载体展开了叙述。孙教授以日本著名中国文学研究家竹内好为主要叙事线索,以线性叙事的方式讲述了日本1960年代的安保斗争往事、东京都立大学“柿子会”“竹内翻译组”成立的起因与贡献、《中国的思想》系列译丛的出版轶事以及《中国现代小说》创刊前后的具体过程,详细地介绍了竹内好这位著名的中国当代文学研究者,并阐述了其通过翻译行为对弟子们所进行的学术训练。在竹内好教授的栽培下,这些弟子直承了教授的精神,成为了中国现当代文学的合格研究型人才。孙教授指出,竹内好与其弟子以及再传弟子于战后创建了日本的中国现当代文学学科建制,并通过《中国的思想》系列译丛以及《中国现代小说》等传播载体,为当代中国文学在日本的译介与传播作出了巨大贡献。

最后,在互动阶段,同学们踊跃提问,孙若胜教授也就如何恰当选取日本文学作家作品进行研究、如何将翻译学与其他学科结合开展研究等问题进行了耐心细致的解答。

孙教授的讲座向在座师生展示了近50年来现当代中国文学于日本的译介历史,拓宽了大家的学术视野,为大家提供了新的研究方向与研究思路,使日语系师生受益匪浅。

【主讲人简介】

孙若胜,上海大学外国语学院副教授,上海大学东亚研究中心执行主任。

撰稿:丁振尧

审核:葛云锋 王 卓

供稿审核:外国语学院